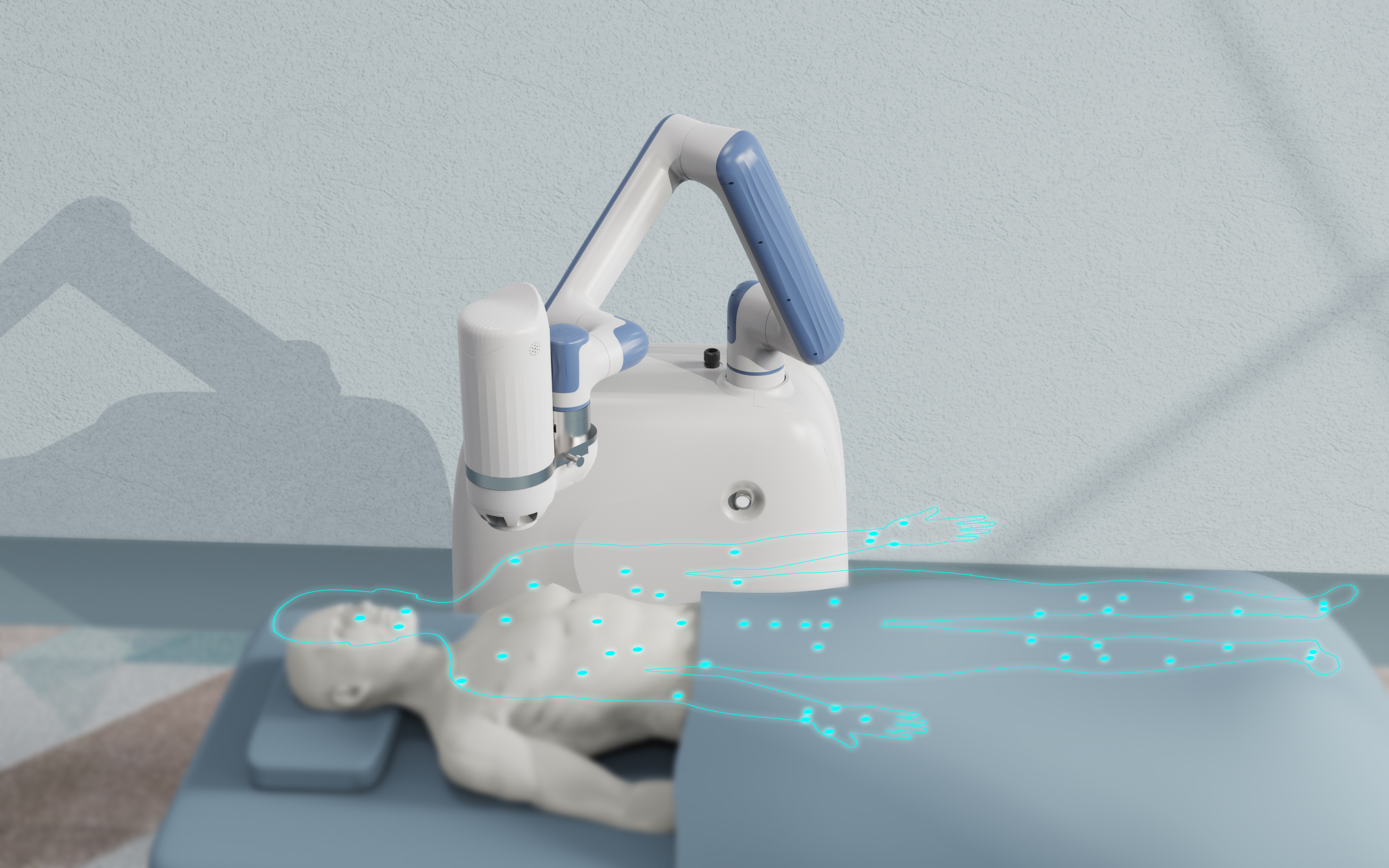

传统艾灸总带着点“玄学”:“这位师傅手感好,灸完特别舒服”“上次那个技师没找准穴位,白做了”。这种依赖“经验”的服务,不仅让体验忽好忽坏,也让很多人对艾灸望而却步。艾灸机器人的出现,正在把这种“凭感觉”的事,变成“可把控”的标准,让体验更稳定、更可靠。它先让“穴位定位”有了准头。传统靠手摸穴位,瘦人和胖人、年轻人和老人的触感差异大,很容易找不准。机器人用视觉识别+红外感应,像“导航系统”一样锁定穴位。

再让“手法力度”有了规范。老技师常说“灸法讲究‘透而不烫’”,但“透”的程度全凭手感:有的人力道重,灸完皮肤发红;有的人偏轻,热力没渗进去。机器人却像个“精准执行者”,机械臂的移动轨迹、悬停高度都经过计算,模仿悬灸时的“温通”、回旋灸时的“扩散”,力度稳定得像复制粘贴。同一个项目,今天做和下个月做,感觉几乎没差别。

还让“安全细节”有了保障。传统艾灸时,艾灰掉落、温度过高是常见隐患,哪怕是老技师也难免疏忽。机器人却像个“细心管家”:温度高了会自动抬升机械臂,艾灰刚积一点就被擦掉,全程有多重防护。

其实对普通人来说,养生不需要“高深莫测”,而需要“稳定可靠”。当艾灸从“看运气”的经验活,变成“可复制”的标准事,才能真正走进更多人的生活——这大概就是科技对传统的意义:不改变本质,却让它更贴近日常。